Oleh: Akhmad Khazim

Fikih dan Usul Fikih adalah merupakan ilmu dengan teritori yang berbeda. Karena perbedaan ini pula, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Fikih sendiri secara bahasa berarti “pemahaman”. Ia, secara istilah, berarti: “Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat practical. Hukum-hukum ini digali dari dalil yang spesifik” (Lihat: Minhâj al-Wushûl ilâ Ilmi al-Ushûl, Nashiruddin al-Baidhâwi, hlm 7). Sedangkan Usul Fikih secara bahasa berarti dalil-dalil fikih. Adapun ia, sebagai sebuah istilah, memiliki arti yang lebih luas. Usul fikih adalah: “Dalil-dalil fikih, tata cara menghasilkan fikih (dari dalil-dalil tadi) serta siapa (beserta kriterianya) yang berhak menggali fikih (dari dalilnya)” (Lihat: Lub al-Ushûl, Zakariyâ al-Anshârî, hlm 4).

Meskipun keduanya memiliki kedekatan, dimana salah satunya merupakan pondasi bagi yang lain, hanya saja keduanya memiliki kemandirian. Kemandirian ini mudah kita temui dalam jenjang pengajaran. Bahkan, sebagai ilmu yang independen, keduanya kerap kali benar-benar dipisahkan. Seolah masing-masing bisa berdiri tanpa intervensi yang lainnya. Lantas seberapa dekat satu dengan lainnya? Bagaimana seharusnya kita menyikapi keterpisahan keduanya?

Ilmu-ilmu keislaman, pada awalnya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dulu, keilmuan itu disebut “syariat”, “al-Hudâ”, “al-Ilmu” dan juga “al-Fiqhu”. Bukti akan hal ini adalah banyaknya ulama yang tidak membedakan antara satu ilmu dengan lainnya dalam pengajaran. Mereka menyebut pengajaran mereka dengan nama “fikih” (Lihat: Misykât al-Ushûliyyin wa al-Fuqahâ’, Sayyid Usamah al-Azhary, hlm 14). Keadaan ini akhirnya menuntut kriteria yang begitu ketat terhadap pengertian kata “ahli fikih”. Al-Khathîb al-Baghdadi menyifati kriteria seorang ahli fikih dengan: “Sebaiknya, seorang ahli fikih, merupakan orang yang sangat kompeten dalam menggali hukum, kuat dalam pengamatan, memiliki logika yang tertata, sabar, tidak terburu-buru. Disamping itu, ia juga harus mengetahui betul tentang kemaslahatan umum, senantiasa menjaga agamanya, menjaga kewibawaan dan teliti dengan kehalalan makanannya” (Lihat: Al-Faqîh wa al-Mutafaqqih, juz 2, hlm 333).

Sifat-sifat di atas menjadi penting, mengingat kata “ahli fikih”, pada masa itu, mencakup pemahaman serta kepakaran komprehensif terhadap seluruh keilmuan Islam. Termasuk ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ahli fikih adalah ilmu usul fikih –karena belum ada pemisahan antar ilmu. Hingga pada akhirnya ilmu keislaman mulai dikotak-kotakkan. Fikih sudah tidak lagi mencakup segenap keilmuan Islam yang ada. Fikih justru mengerucut pada sekedar pemahaman yang kita ketahui sekarang (sebagaimana definisi fikih di atas). Begitu pula, akhirnya, usul fikih lepas dan memiliki gap dengan fikih. Keduanya berdiri sendiri-sendiri.

Gap yang terjadi antara keduanya lambat laun semakin lebar. Hal itu bisa dilihat dalam sebuah ungkapan yang kerap didengar oleh pengkaji usul fikih; “Setiap ahli fikih adalah ahli usul fikih, tetapi tidak setiap ahli usul fikih adalah ahli fikih”. Meskipun dalam ungkapan tersebut masih menyisakan keterkaitan antara kedua ilmu yang ada, hanya saja, pernyataan bagian akhir –tidak setiap ahli usul fikih merupakan ahli fikih— menyiratkan gap diantara keduanya. Atas ungkapan di atas, Dr. Sayyid Usamah mengomentari: “Setiap ahli fikih adalah ahli usul fikih, itu jika kita artikan fikih sebagaimana pada masa awal Islam, dimana fikih masih sangat luas cakupannya”. Ia pun menambahkan: “Adapun pada saat ini, ungkapan di atas sudah tidak lagi relevan. Bahkan, sekarang, bisa kita jumpai seorang ahli fikih yang bukan ahli usul fikih, begitupun sebaliknya”( Lihat: Misykât al-Ushûliyyin wa al-Fuqahâ’, hlm 25).

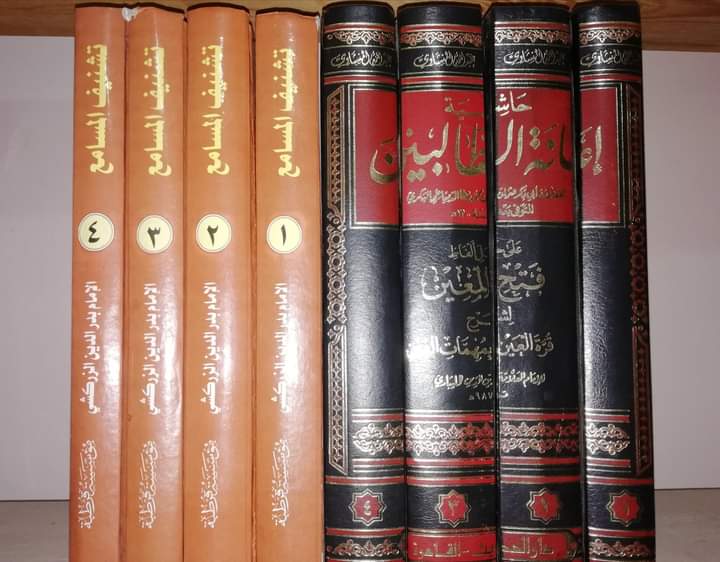

Melihat hal di atas, diketahui bahwa gap yang ada berawal dari pengkotak-kotakan ilmu. Pada hakikatnya, keduanya saling terkait. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Meskipun keduanya memiliki tinjauan yang berbeda dalam melihat dalil syariat, hanya saja salah satunya sebagai pondasi, sedangkan yang lain merupakan pencapaian dari yang lain. Fikih tidak bisa dihasilkan hanya dengan melihat dalil syariat, seperti al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas dan lainnya. Fikih memerlukan usul fikih dalam prosesnya. Hubungan keduanya, rupanya disoroti oleh Az-Zarkasyi. Ia mengungkapkan: “Ahli usul fikih diibaratkan sebagai pembuat senjata. Hanya saja ia seorang penakut, ia tidak pandai menggunakannya. Sedangkan ahli fikih diibaratkan sebagai pemilik senjata. Ia mampu menggunakannya, hanya saja, ia tidak bisa mereparasi, bahkan tidak bisa menyambung kembali saat senjatanya retak” (Lihat: al-Bahru al-Muchîth fî Ushûl al-Fikhi, Wuzarât al-Auqaf wa asy-Syuun al-Islâmiyyah, Kuwait, juz 1, hlm 13). Dengan demikian, idealnya, ahli fikih haruslah seorang ahli usul fikih, pun sebaliknya.

Menyikapi apa yang ada, terkait apa yang harus dilakukan, Sayyid Usamah memberikan rekomendasi. Menurutnya, untuk menghindari gap yang terjadi, seorang guru usul fikih hendaklah sering mencontohkan kaidah usul fikih dengan memperbanyak turunan fikih-nya. Begitupun guru fikih, ia harus sering mengaitkan fikih dengan kaidah usul fikih yang melandasinya. Sehingga, kedua ilmu ini tidak saling memandang dengan pandangan asing. Harapannya, tidak ada lagi ada orang yang mengetahui perincian fikih, namun buta akan kaidah usul yang melandasinya. Pun sebaliknya, tidak ada lagi ahli usul fikih, paham betul tentang teori yang ada dalam usul fikih, namun di sisi lain ia tidak berani menggali hukum.

Sebenarnya ada langkah lain yang ternyata telah dilakukan oleh ulama terdahulu. Langkah ini adalah mengaitkan fikih dengan usul fikih dalam satu kajian. Langkah ini kemudian kerap disebut dengan “Takhrîj al-Furu’ alâ al-Ushûl”, bahkan menjadi satu ilmu tersendiri. Hanya saja, kajian akan hal ini belum begitu marak, terlebih di Indonesia. Dari beberapa ulama yang menulis terkait kajian ini antara lain:

1. Abu Laits as-Samarqandi al-Hanafî, dengan bukunya “Ta’sîs an-Nadzair”

2. Abu Zaid ad-Dabûsî al-Hanafî, dengan bukunya “Ta’sîs an-Nadzar”

3. Syihâbuddin az-Zinjâni asy-Syafi’i, dengan bukunya “Takhrij al-Furu’ ‘alâ al-Ushûl”

4. Syarîf at-Tilmisânî al-Mâlikî, dengan bukunya “Miftâch al-Wushûl ilâ Binâi al-Furu’ ‘alâ al-Ushûl”

5. Jamâluddin al-Isnawî asy-Syafi’i, dengan bukunya “At-Tamhîd, fî Takhrîj al-Furu’ ‘alâ al-Ushûl”

Serta beberapa ulama lain yang juga melakukan hal yang serupa (Lihat: Muhâdharât fî Atsar al-Qawâ’id al-Ushûliyyah, Abdul Qâdir Abu al-‘Alâ, hlm 37).

Pengenalan serta pembelajaran terkait Takhrîj al-Furu’ ‘alâ al-Ushûl seyogyanya terus digalakkan. Setidaknya, sebagai langkah awal, haruslah ilmu ini segera dikenalkan setelah cukup mengerti tentang fikih. Hingga ke depannya ilmu fikih tidak begitu asing dengan usul fikih.